毎年日本国内で1,500万本の歯に根管治療が行われています。

日本の保険の根管治療費は世界でも有数の安さです。

安い治療費で恩恵を受けている患者さんが多いことは事実ですが、その安い治療費の陰で根管治療がうまくいかず苦しんでいる患者さんが多数いることも事実です。

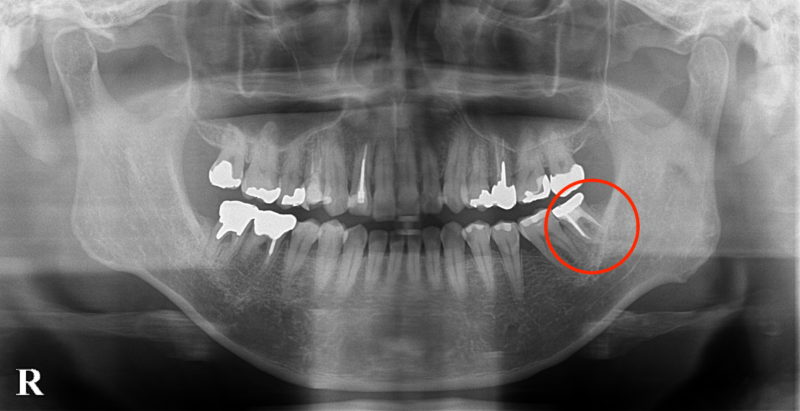

患者さんは40代男性。

左下の奥歯のクラウンの脱離で来院されました。

私はクラウンの脱離をとても嫌っています。

その理由は、象牙質は中胚葉由来の細胞からできているので本来は露出してはいけないものなので脱離するクラウンは最悪と考えています。

よく見る日常の光景として、最後臼歯(一番後ろの奥歯)は歯冠長(歯の背丈)が短いことが多いのですが、そのままクラウンを被せるので脱離することが多いです。

帽子を深く被ると脱げにくいですが浅く被ると脱げやすいですよね。

ですから奥歯に安定的なクラウンを被せるなら、歯肉に埋まっている歯を露出する必要があります。

その治療法は歯冠長延長術、クラウンレングスニングと呼ばれています。

私はこの治療法よく提案しますが、患者さんが今まで経験してきた歯医者からはそのような説明を聞いたことがないので、多くの方が驚かれます。

患歯の遠心の歯冠長は1ミリ強くらいしかありません。

4ミリくらいは欲しいところです。

さらにこの歯は大きな根尖病変があります。

根管治療後のコロナルリーケージ(辺縁からの漏洩)を防ぐためにも適切な歯冠長、もっと言えばフェルールがとても大事です。

患者さんは可能な限り歯を残したいということで顕微鏡治療を希望されました。

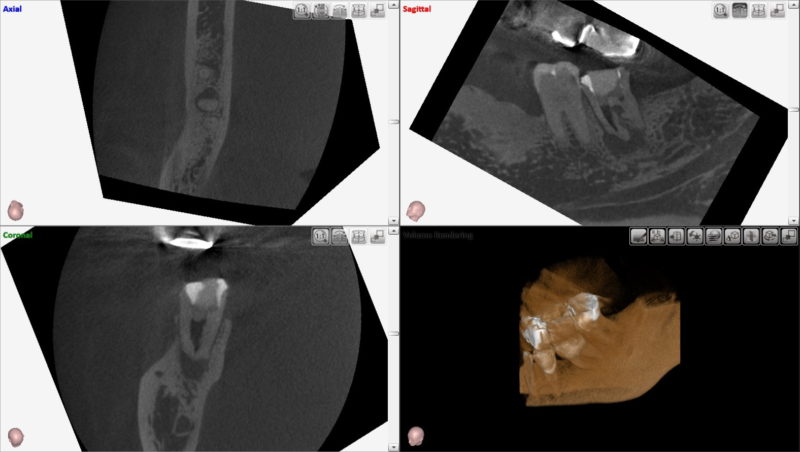

根管の中には不要と思われるほどの長いスクリューポストが入っており、さらに近心根が病変の発信源になっているのではないかと予測を立てました。

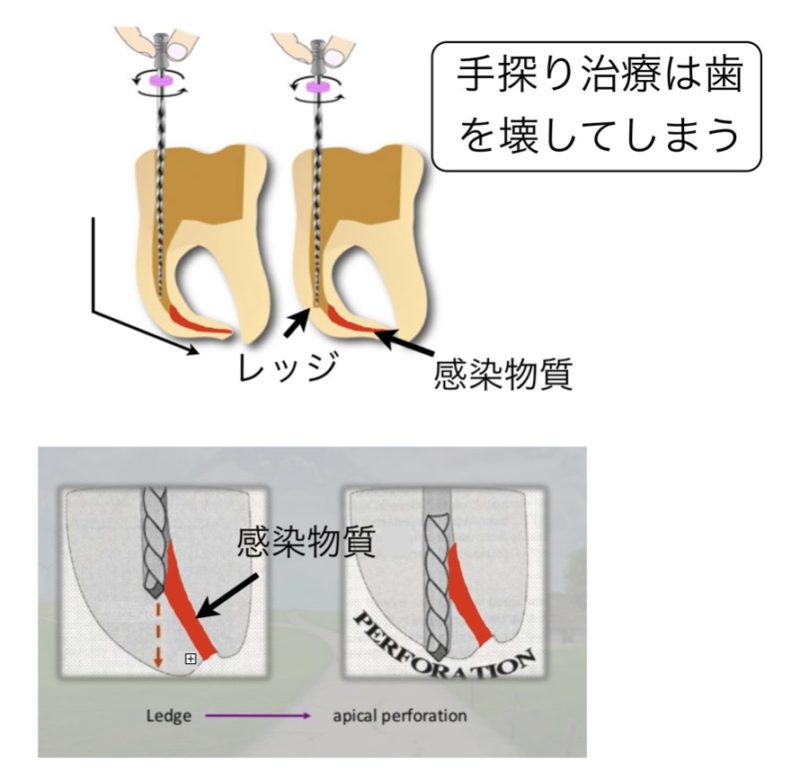

歯根は軽度に湾曲しているのでレッジが形成されています。

まず最初に歯冠長延長術を行ってから根管治療に入りました。

この治療を提案して驚かなかった患者さんがいなかったとの記憶がありますが、ほとんどの患者さんが術後の痛みや腫れはほとんど無かったと言っています。

抜糸をしてから根管治療を開始しました。

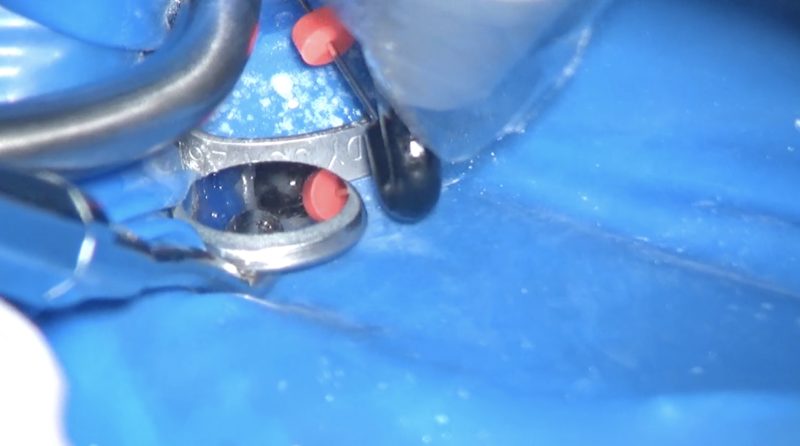

ラバーダム装着は常識です。

コアを除去する時も拡大下で「見ながら」治療するので余計な健全歯質をほとんど削りません。

だからフェルールを温存することにも有利です。

今回は長いスクリューポストの除去もあるので歯を破折させずに安全に行うことができます。

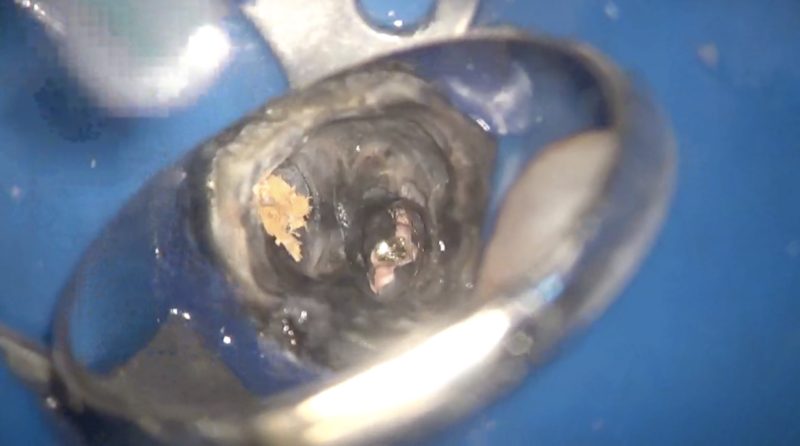

歯の内部はほとんどが黒色でしたので、どこまで削りどこを残すのか非常に迷いました。

患者さんは歯の保存を強く希望しています。

う蝕検知液、歯の色、硬さなどを参考にして歯質の除去をしました。

当然根管治療を成功させるためには感染歯質はあってはならないし、咬合させた時の強い力に耐えうる歯質の量を残さないといけないので、この判断はなかなか難しいところです。

結局スクリューポストは安全に除去するために全て削り取りました。

下手に力を加えて歯に負荷をかけるより、「見ながら」削り取った方が100倍安全です(私の主観)。

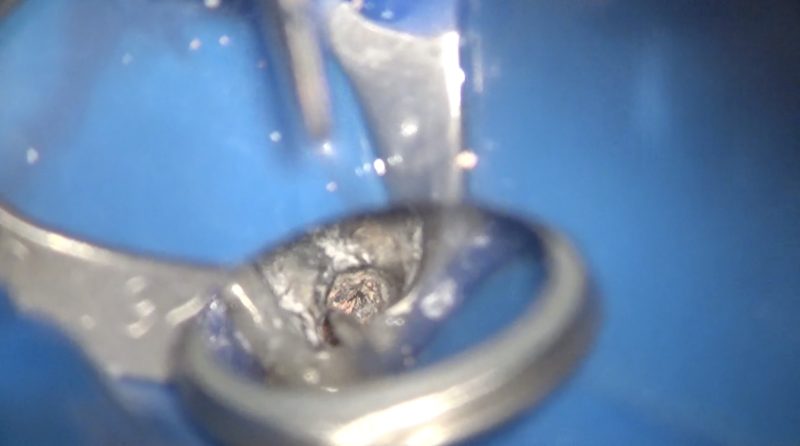

隔壁を設置し、根管充填材を除去します。

根管充填材であるガッタパーチャポイントは多孔質で細菌の付着が考えられるので、完全に除去したいところです。

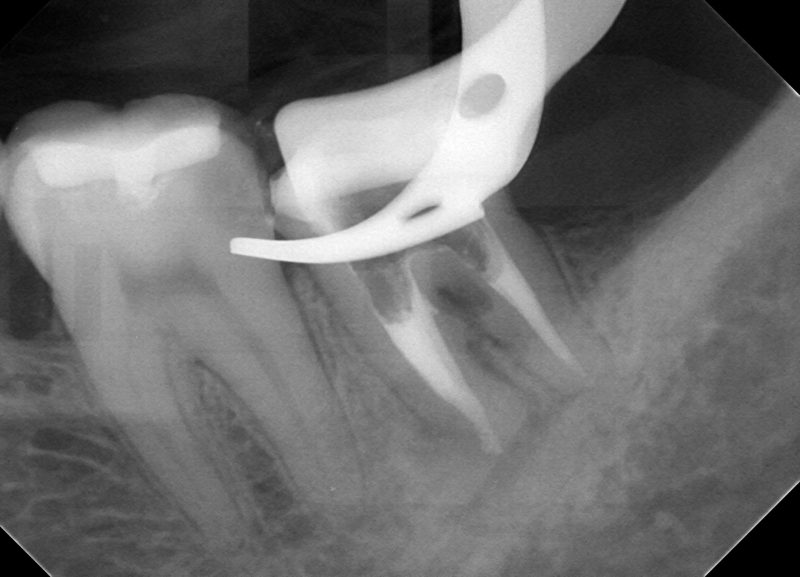

根管充填材除去確認のレントゲン写真

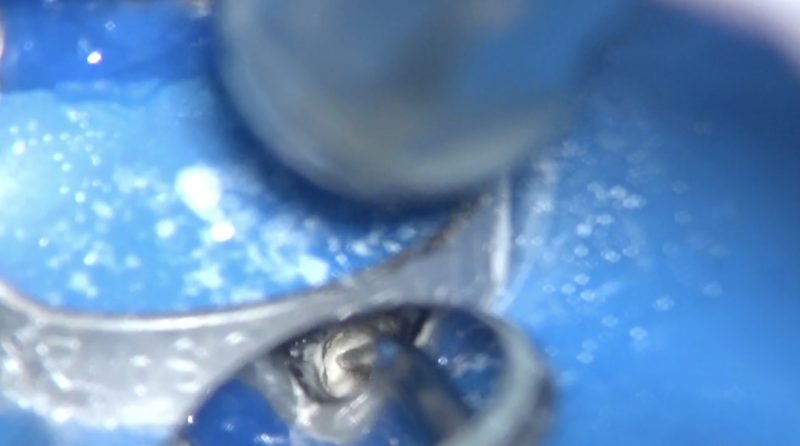

根管充填材を除去した後は近心根の探索をします。

患歯はもしかしたら親知らずなのかもしれません。

近心に随分傾斜しています。

だから非常に治療しにくかったことを覚えています。

傾斜しているので根管内の探索も位置把握がしずらかったです。

一応穿通はしたので内湾部を次亜塩素酸ナトリウム下で機械的にファイリングをしました。

CT画像をよく読影し、イメージを働かせて感染物質が根管内に停滞しやすい部分を綺麗にしました。

17%EDTAで洗浄後6%NaOClでピエゾフロー20分間洗浄しました。

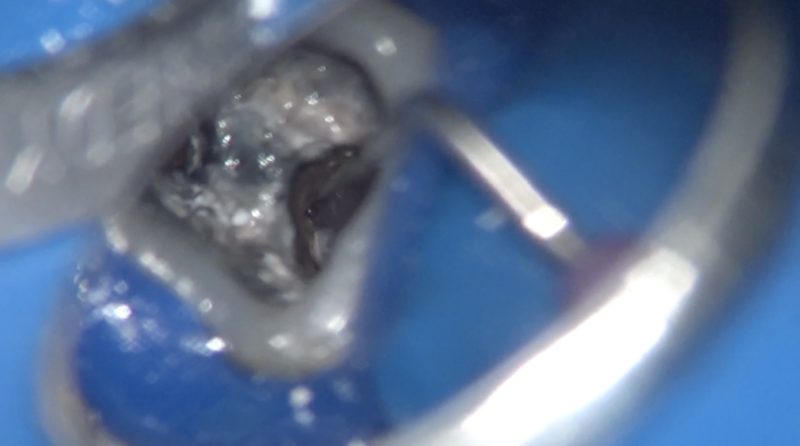

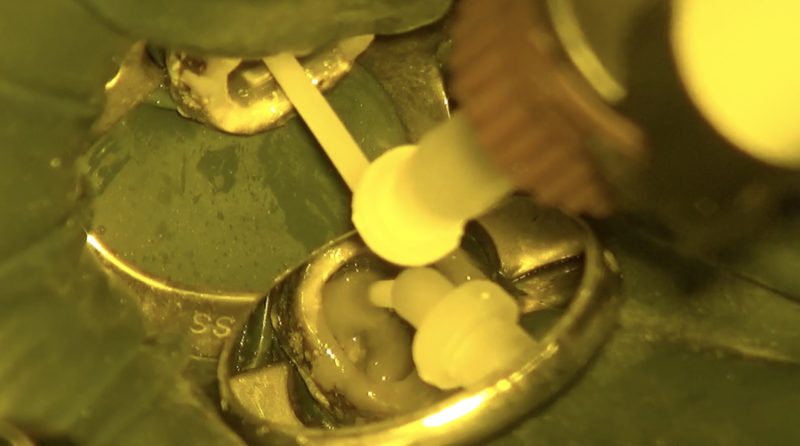

MTAセメントで根管充填。

根充後レントゲン写真

近心根はレッジパーフォレーションのように見えますが、病変の広がりの頂点が根管充填根尖の延長にあるので、ここが感染発信源の根尖孔なのかもしれません。

もちろん根尖で分岐している根管が解剖学的根尖の方にまだあることは否めません。

CTでもその先の根管は観察できませんでした。

一筋縄でいかないところが根管治療の難しさであり、その困難に立ち向かう意欲が掻き立てられます。

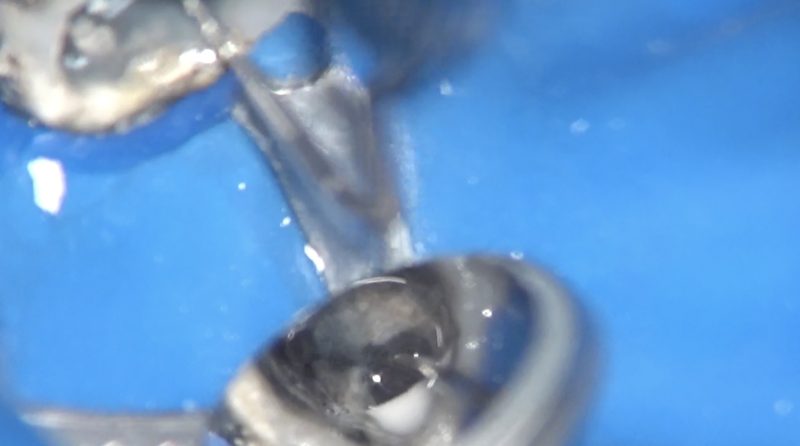

いつまでも仮蓋のままだと漏洩の危険性があるため、症状を確認しつつコア(土台)を築造しました。

仮歯を作製するために仮形成をします。

ほとんど無かった遠心の歯冠長は、歯冠長延長術の効果によってクラウンを被せることに耐えられる支台歯になりました。

2019年4月19日に根管治療を開始し、6月24日に根管充填をしました。

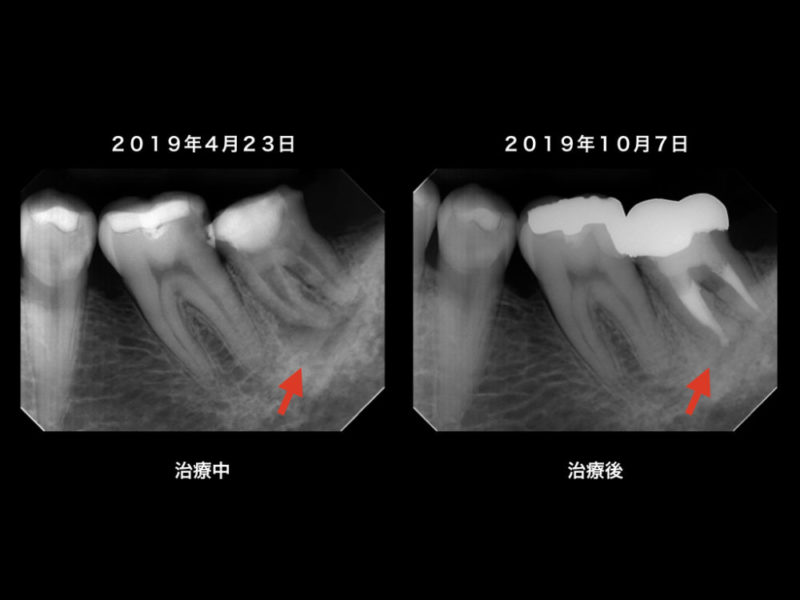

根管治療後4ヶ月弱、10月7日現在のレントゲン写真です。

術後写真

治療開始から6ヶ月弱、治療後から4ヶ月弱でかなりの骨の回復が認められ、歯根膜腔も確認することができます。

根管治療の回数は5回、延べ7時間ほどかかりました。

一つ一つのステップを見落とさずに確実に行うことを心掛けると少し多くかかってしまいます。

患者さんの、歯を残したいという強い意志の元の協力がなければ成功しません。

私は根管治療専門医ではありませんが顕微鏡歯科専門医です。

根管治療後の歯の長持ちをトータルで考えることができます。

今回の治療にかかった費用は、

歯冠長延長術 3万円

根管治療 約20万円

保険根管治療費はリトリートメントでトータル約6,000円なので3割負担だと患者さんが支払う治療費は約2,000円です。

毎回の受診ごとではないですよ。トータルです。

6,000円で5回の通院、延べ7時間費やして根管治療することは私にはできません。

時給換算すると860円です。

当然ですがここからテナント代、光熱費、材料費、人件費等が出費として出ていきます。

歯に対しての価値観は人それぞれです。

海外旅行に20万円出せても歯にはお金をかけたくない。

カバンに20万円出せても歯にはお金をかけたくない。

時計に20万円出せても歯にはお金をかけたくない。

歯は大事だというけれど、優先順位は低いのです。

何にお金を使うのはもちろん個人の自由です。

当院で顕微鏡治療をしている患者さんの服装、持ち物は皆さん地味です。

失礼かな?

決してお金持ちではありません。

もっと失礼かな?

歯の価値観が高い人なのです。

その患者さん達の希望を叶えるために、治療費の安さで勝負するのではなく実力で挑み続けています。

おもて歯科医院

歯学博士

表 茂稔